*本文主角姓名及故事皆使用化名處理

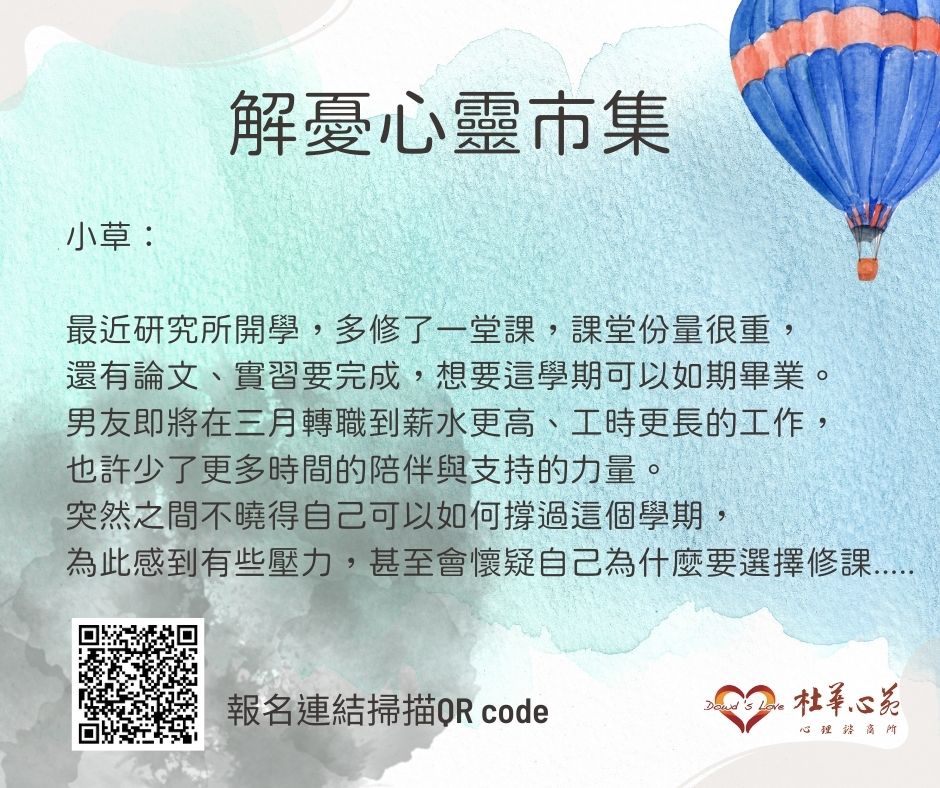

最近研究所開學,多修了一堂課,課堂份量很重,但除了修課之外,也還有論文、實習要完成,想要這學期可以如期畢業。帶著這樣的壓力,又預想到男友即將在三月轉職到薪水更高、工時更長的工作,也許少了更多時間的陪伴與支持的力量。突然之間不曉得自己可以如何撐過這個學期,也為此感到有些壓力,甚至會懷疑自己為什麼要選擇修課…..

小草您好,

從你的留言中看見近期以來似乎有多方面的壓力接踵而至,也看見你其實也努力地想要把這些事情都妥善處理好,不論是畢業、論文或者是實習,想必在這些事情上你也投注了許多心力吧!而從留言裡也看得出來男友的陪伴是你一直以來的重要支持力量,而現在因為男友工作變化的關係,可能真的會少了一些可以陪伴的時間,也許這樣的變化也會讓你在面臨壓力時產生許多的徬徨與擔心吧。

想必是對自己抱著很高的期待或期許,才做了種種的選擇,但是當這些挑戰和困境來到面前時,許多壓力和情緒也都會伴隨而來,如果這時候又面臨到原本支持力量的變動時,真的會讓自己感到心慌甚至挫折。

在這樣辛苦的過程裡,也許我們更需要的是清楚自己的選擇,以及做下這些選擇時的決心,然後在一步步的前進之中好好關注自己的狀態,看看是不是超過負荷了?或者是偶爾該尋求協助呢?是否該適時休息一下呢?這樣才能夠讓我們保持著穩定的狀態繼續走完這段路程。另一方面,既然男友是你重要的支持力量,那也可以好好跟他談談最近各自工作生活變動造成的一些影響,一起討論如何調整相處的時間和品質,相信你們一定能夠給予彼此力量,共同走過這段艱辛。

很感謝你的留言,也很感謝你這麼努力,相信這一路上無論是什麼樣的過程和經歷,都會是值得的。

提醒大家,本文章不具治療效果,若你已感覺自己寸步難行,

建議可以善用社區諮商輔導資源,

透過諮商更深度地了解自己,並替自己做出更合適的決定!

生活中是否有些煩心事想找人諮詢?

由市集攤位的諮商專業職人協助您分憂解惑吧!

*本文已獲作者同意分享