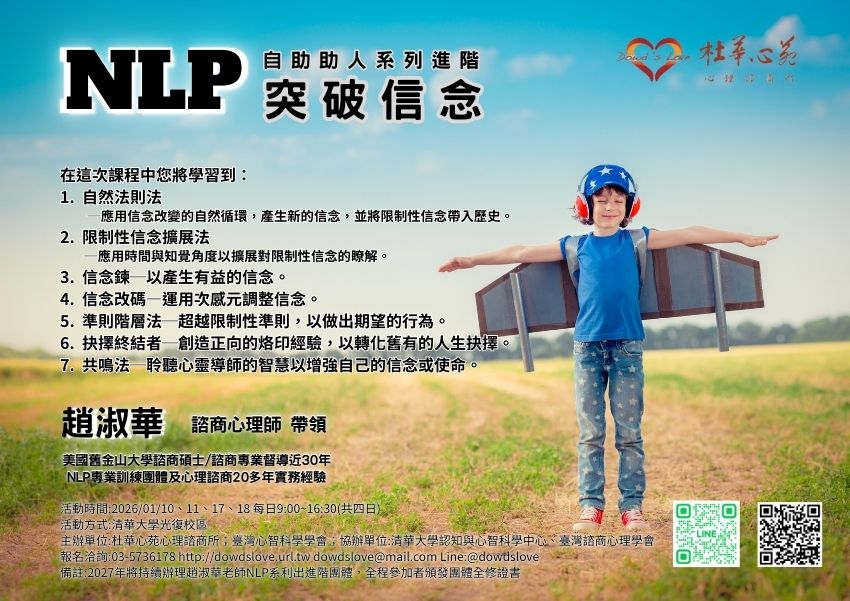

【2026NLP自助助人系列團體–突破信念】

淑華說:

您若視NLP為技巧,它將服侍人的頭腦;

您若賦予NLP靈魂,它將服侍人的靈魂,

邀請您與淑華共同探索NLP的奧妙,

開啟生命的新可能!

在【NLP突破信念團體】中您將學習到:

1. 自然法則法─應用信念改變的自然循環,產生新的信念,並將限制性信念帶入歷史。

2. 限制性信念擴展法─應用時間與知覺角度以擴展對限制性信念的瞭解。

3. 信念鍊─以產生有益的信念。

4. 信念改碼—運用次感元調整信念。

5. 準則階層法─超越限制性準則,以做出期望的行為。

6. 抉擇終結者─創造正向的烙印經驗,以轉化舊有的人生抉擇。

7. 共鳴法─聆聽心靈導師的智慧以增強自己的信念或使命。

【團體時間】2026/1/10、11、17、18,每日9:00-16:30

【團體地點】清華大學光復校區

【活動方式】本活動為實體團體

【報名時間】即日起至額滿為止

【報名簡章與連結】![]() https://www.beclass.com/rid=305011568b57d904f5f8

https://www.beclass.com/rid=305011568b57d904f5f8

【活動專頁】![]() https://www.dowdslove.url.tw/?page_id=2665

https://www.dowdslove.url.tw/?page_id=2665

【學員心得】:![]() https://www.dowdslove.url.tw/?cat=4

https://www.dowdslove.url.tw/?cat=4

【師資介紹】:趙淑華諮商心理師

美國舊金山大學諮商碩士、NLP專業訓練團體帶領近三十年經驗、九型人格團體帶領、心理諮商實務及諮商專業督導二十多年經驗、近年致力於帶領有關安在當下、慣性力量與信念之覺察及轉化團體。

【主辦單位】杜華心苑心理諮商所、臺灣心智科學學會

【協辦單位】清華大學認知與心智科學中心、臺灣諮商心理學會

【參與對象】想要培養敏銳的觀察力、改善溝通以增進人我關係,並學習情緒調適及化解內在衝突的能力,進而鬆動、改變過去困境的人;想要學習及運用不同方式擴展覺知、轉化舊有慣性,以產生及增強新的增益性信念,並能夠促使行動的發生及延續,以突破自己與他人的限制性信念;或希望將NLP帶入自身專業的助人工作者、人力資源工作者與主管、教師、醫護人員;以及對NLP有興趣的朋友。限額30人。

【積分認證】

1. 諮商心理師繼續教育積分。

2. 公務人員終身學習時數認證。

3. 本團體由主辦單位頒發研習證書。

【活動洽詢】如有任何疑問歡迎加入官方LINE帳號詢問,或來電洽詢~

杜華心苑官方LINE帳號:@dowdslove

電話:03-5736178 ; 0965398978

【備註】

1. 2027年之後將持續辦理趙淑華老師NLP初進階系列訓練團體,全程參加者頒發全修證書。

2. NLP突破信念訓練團體以實體方式進行,如遇疫情、天災或其他不可抗力因素,主辦單位得改採線上方式進行。

3. NLP編碼圓滿人生、神乎其口訓練團體以互動式線上團體方式進行。

4. 線上團體進行方式採用ZOOM平台,建議使用電腦視訊效果較佳,請預先熟悉操作確認設備良好運作,初次參與團體者,請參加主辦單位辦理之行前連線測試活動(將於活動前1~2周進行)。並請於獨立空間參與線上團體,並為保障所有成員之隱私,請勿私下對團體內容進行截圖、錄影、錄音,或有他人旁聽,或進行網路直播等活動。

5. 如有不可抗力因素導致無法辦理本團體,將全額退費。

6. 杜華心苑提撥本團體盈餘20%投入本所公益心理服務。

#NLP#趙淑華諮商心理師#杜華心苑心理諮商所#臺灣心智科學學會#清華大學認知與心智科學中心#臺灣諮商心理學會#突破信念